《自然通讯》在线刊发交通学院庄海洋教授(共同一作)在岩土地震工程领域的最新研究成果

作者: 时间:2021-03-09 点击数: 更新时间:2021-03-09

2021年2月22日,我校交通运输工程学院庄海洋教授作为共同一作,南京工业大学作为第二完成单位,在《自然通讯(Nature Communications)》杂志在线发表题为“Near-surface softening and healing in eastern Honshu associated with the 2011 magnitude-9 Tohoku-Oki Earthquake ”的研究论文。该论文结合强震观测、室内试验和理论推导系统研究了由强震引起的近地表软化现象及随后的恢复过程,并发现由于震荡的水化作用,岩土颗粒间在纳米尺度存在多个亚稳态接触状态。该项研究由华中科技大学、南京工业大学、河海大学和中国地震局工程力学研究所共同完成。华中科技大学土木与水利工程学院博士后王苏阳和南京工业大学庄海洋教授为论文共同第一作者。

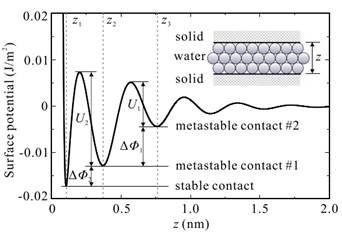

地壳的近地表部分,也被称为地球的皮肤,是人类生活的家园。近地表岩土材料的软化在许多地质灾害的演化及触发过程中扮演了重要角色,然而,该现象背后的物理学机制仍有待研究。论文以2011年3月11日东日本大地震引起的近地表软化现象及恢复过程为研究对象,发现近地表的恢复过程可以划分为两个阶段,包括一个持续几分钟的快速恢复阶段和一个长达数年甚至数十年的缓慢恢复阶段。此外,还提出了一种同时考虑兰纳-琼斯势能和水化力作用的岩土颗粒接触模型,从机理上解释了岩土材料恢复过程中出现多个阶段的原因。

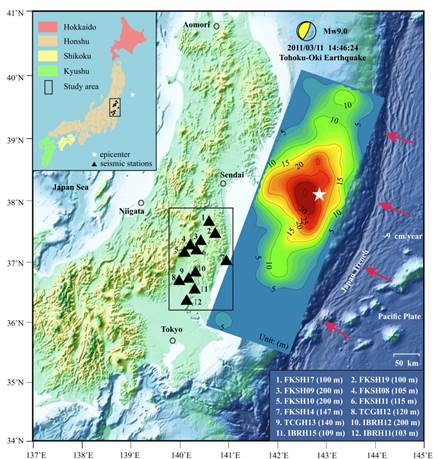

研究还发现东日本大地震主震期间,日本本州岛东部地区(图1)在地表至一两百米深度范围内的地震剪切波速的最大下降幅度约为10%~50%,之后,剪切波速的下降幅度在数分钟内快速下降至约为最大下降幅度的三分之一。随后,近地表剪切波速需要数年甚至数十年才能恢复到震前水平。

基于上述强震观测室内试验结果,提出了一种新的岩土颗粒模型。该模型不仅能够解释近地表软化后不同恢复阶段剪切波速恢复量之间的关系,还可解释不同恢复阶段剪切波速恢复速度之间的关系。该项成果有望为地球物理领域和岩土工程领域中岩土材料非线性力学性质的研究提供有力的理论支持与参考。

图1 研究区域的地形图

图2 两个夹有水的石英表面之间的接触势能

以上工作得到了科技部国家重点研发计划、国家自然科学基金以及中国博士后科学基金项目的资助。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-021-21418-7

作者:交通运输工程学院;审核:许翠梅